線路の名称や基本構造を解説!買取市場における鉄道模型の価値は?

2025.04.01

(更新日:2025年3月27日)

鉄道の線路は、列車を安全に運行させるための重要な役割を果たしています。その名称や構造について詳しく知ることで、鉄道の仕組みに対する理解が深まるでしょう。この記事では、鉄道の線路に使われている部品の基本的な名称や構造をわかりやすく解説します。

さらに、鉄道模型の線路にも注目し、買取市場での価値や実情についても触れていきます。趣味で集めた線路の模型を手放したいと考えている方や、鉄道グッズの買取事情に興味がある方にも役立つ内容となっているので最後までご覧ください。

目次

鉄道の線路の基本構造を名称とともに解説

鉄道の線路の構造は一見単純に見えますが、実際には複数の部品が互いに支え合い、それぞれの機能を果たすことで列車を安全かつ効率的に運行させています。ここでは、重要な役割を担う鉄道の線路の基本構造と名称について詳しく解説します。

レール

レールは、鉄道の線路において列車の車輪が直接接触する重要な部品で、線路全体の中心的な役割を果たしています。高い強度を持つ鋼材で作られており、車輪がスムーズに走行できるよう表面は滑らかに加工されています。

この構造により、列車の重量をしっかりと支えられ、滑らかな走行で列車の速度を維持し、安全性を確保しているのです。

枕木

枕木は、左右のレールを固定し、線路全体の安定性を保つ重要な役割を担っています。

その材質には、木材、コンクリート、合成樹脂などが主に使用されており、それぞれ耐久性や設置環境に応じて適切なものが選ばれます。また、枕木はレール間の距離を一定に保つだけでなく、列車の走行中に発生する振動を吸収し、線路や列車への負担を軽減する機能も果たしています。

バラスト

バラストとは、線路の下に敷き詰められた砕石を指します。

バラストの主な機能は、レールと枕木をしっかりと支え、列車の荷重を地盤に均等に分散させることです。また、バラストには排水性を高める効果もあり、雨水や湿気がたまるのを防ぎ、線路や枕木の腐食を抑える役割を果たします。

犬釘

犬釘は、レールを枕木にしっかりと固定するための部品です。鉄製で頑丈な形状をしており、列車が通過する際に発生する振動や衝撃を受け止めます。

これにより、レールがずれるのを防ぎ、線路の安全性を維持しています。

軌道敷

軌道敷は、線路全体を支える基盤となる地盤のことを指します。バラストや枕木をしっかりと支え、線路全体の強度と安定性を保つ役割を果たします。

軌道敷の状態が悪化すると、線路全体の安定性に悪影響を及ぼし、列車の安全な運行に支障をきたす恐れも。そのため、定期的な補修や点検が欠かせない部分です。

線路の仕組みとは

鉄道の線路は、列車が安全に走るための工夫が多く詰まっています。列車の重さやスピードに耐えられるよう、どのような仕組みになっているのかを見ていきましょう。

力を受け止め、分散する仕組み

列車が走るとき、その重さはまずレールにかかります。このレールが列車の重さを受け止め、左右の枕木へと力を分散します。その後、枕木からバラスト(砕石)へ、さらに地面へと力が伝わり、全体で列車を支えています。

こうすることで、一部分にだけ力が集中せず、線路が壊れにくくなっているのです。

振動や衝撃を吸収する仕組み

列車が走るときには、大きな振動や衝撃が線路に伝わります。これを和らげるのが、枕木とバラストです。

枕木がクッションのような働きをし、バラストが砕石同士の動きで振動を吸収します。このおかげで、線路や列車が傷みにくく、安全に走れるようになっています。

水を流す仕組み

雨が降ると、線路に水がたまることがあります。これを防ぐため、線路には排水性を高める仕組みがあります。

その役割を担うのがバラストです。バラストには石と石の間に隙間があるので、雨水が簡単に流れ、地面にしみ込むようになっています。この仕組みによって、線路が腐ったり、地盤が弱くなったりするのを防いでいます。

線路の種類の名称は?

鉄道の線路は、その用途や構造によってさまざまな種類に分類されます。ここからは、代表的な線路の種類とそれぞれの特徴について見ていきます。

地上線

地上線は、最も一般的な形式の線路で、地面に直接敷設されます。建設コストが比較的低く、自然地形を活かして敷設できるのが特徴です。ただし、踏切や交差点での安全管理が必要です。

高架線

高架線は、地上よりも高い位置に設置された線路です。都市部や交通量の多い地域で使用され、道路や他の鉄道を跨ぐことで、交通渋滞を解消します。

地下線

地下線は、地下トンネル内に敷設された線路を指します。都市部の混雑したエリアで使用されることが多く、景観を損ねずに鉄道を運行できる点が特徴です。一方で、建設や維持に高いコストがかかります。

複線・単線

線路は列車の運行状況によって、複線または単線に分類されます。複線は上下線が分かれており、列車の運行効率が高い形式です。一方、単線は1本の線路を上下線で共有するため、運行の調整が必要です。

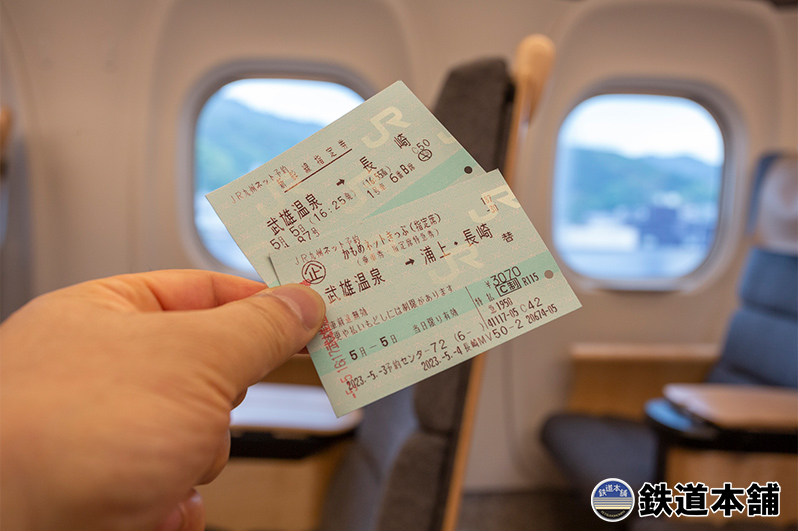

新幹線用軌道

新幹線用の線路は、高速での走行に特化した設計がされています。専用のレールや軌道敷が採用され、振動や騒音を抑えるための工夫がなされています。

鉄道の線路の歴史や進化

鉄道の線路は、列車を安全に運行するための基盤として、時代とともに大きく進化してきました。以下では、鉄道の線路がどのように発展してきたのか、その主な歴史と進化を解説します。

初期の鉄道線路

鉄道の始まりは、18世紀の炭鉱で使用されていた馬車鉄道にさかのぼります。この頃の線路は木製のレールを使用していましたが、木製のレールは耐久性が低く、車両の重みによってすぐに摩耗してしまう問題がありました。

19世紀に入ると、産業革命の影響で鉄鋼技術が進歩し、鉄製のレールが導入されました。鉄は木材に比べて圧倒的に耐久性が高く、列車の重量や振動に耐えることができるようになりました。

この変化により、鉄道は貨物輸送だけでなく、旅客輸送にも広く利用されるようになったのです。

蒸気機関車時代の発展

蒸気機関車の登場に伴い、線路もさらに進化。特に、鋼鉄製のレールが主流となり、線路の設置に際しても地盤の安定性を高めるための技術が取り入れられました。この時代には、線路と地面をつなぐ枕木が普及し、列車の重量を地盤に均等に伝える仕組みが確立されました。

また、日本では当時国鉄が、レールの接続部分を滑らかに加工する技術や、曲線区間におけるカント(傾斜)の設計などを採用。これにより、蒸気機関車は高速で走行できるようになり、鉄道輸送の効率が飛躍的に向上しました。

電化と高速化への対応

20世紀に入ると、鉄道の電化が進みました。これに伴い、架線や電力供給設備と組み合わせた線路の設計が求められるように。鉄道の電化は、蒸気機関車に比べて高効率で環境負荷も低く、都市間輸送の主力として発展しました。

さらに、新幹線などの高速鉄道の登場により、線路にはより耐久性と精密さが求められるように。高速走行時の振動や騒音を抑えるため、コンクリート製の枕木や、専用の軌道敷が採用され、従来の鉄道とは異なる設計が導入されました。

現代の鉄道線路

現在の鉄道線路は、耐久性や安全性をさらに高めるために、新素材や精密な製造技術が取り入れられています。また、環境への配慮も進み、騒音低減や景観との調和を図るための取り組みも行われています。

最近では、自動運転やAI技術と連携し、線路そのものが情報を収集して鉄道運行を最適化する「スマート軌道」の開発も進行中です。これにより、さらに効率的で安全な鉄道運行が実現しつつあります。

鉄道模型の線路の進化

では、鉄道模型の線路はどのように進化してきたのでしょうか。実際の鉄道の線路が技術革新とともに発展してきたように、鉄道模型の線路もまた、時代とともに改良を重ねてきました。

初期の鉄道模型の線路

鉄道模型の歴史が始まった19世紀後半、模型の線路は非常にシンプルな構造をしていました。初期の鉄道模型はぜんまい仕掛けや手動操作が主流で、線路は木製やブリキ製が一般的でした。形状も単純で、直線と簡単な曲線が主に用いられていました。

この時代の線路は、実用性よりも見た目の雰囲気を重視して作られており、実際の鉄道線路を忠実に再現するという考え方はまだ確立されていなかったようです。

電動化と線路の標準化

20世紀初頭、鉄道模型が電動化されると、線路も大きく変化するように。電気を通すための金属製レールが一般的になり、電源供給のために線路に電極を設ける構造が登場したのです。

この頃から、一定の規格に基づいて線路が製造されるようになり、異なるメーカーの線路でも接続できるようになりました。

また、線路の幅(ゲージ)も標準化され、現在でも広く使われている「Nゲージ」や「HOゲージ」といった規格がこの時代に確立。この標準化により、鉄道模型愛好家は複数のメーカーの製品を組み合わせて自由にレイアウトを作ることができるようになりました。

リアリティの追求

20世紀後半に入ると、鉄道模型の線路は実物の鉄道をより忠実に再現する方向へと進化。線路の色や形状、細部のディテールがよりリアルになり、枕木の数や間隔、バラストの表現にもこだわりが見られるようになりました。

また、線路の設置が簡単になるよう改良も進み、クリップ式やスナップ式の接続方法が開発されました。これにより、初心者でも簡単にレイアウトを組み立てられるようになり、鉄道模型の趣味が多くの人に広がっていったのです。

デジタル技術と線路の進化

21世紀に入ると、鉄道模型の線路はデジタル技術の進歩により、DCC(デジタルコマンドコントロール)が普及。線路を介して列車に信号を送ることが可能になりました。これによって、複数の列車を同時に、かつ独立して制御できるようになり、鉄道模型の遊び方は大きく広がりました。

さらに、線路自体にセンサーを組み込んだ製品や、スマートフォンで操作できる鉄道模型も登場しています。このような技術の進化により、線路は単なる列車の通り道ではなく、鉄道模型全体を制御する重要な要素となっています。

買取市場における鉄道模型の線路の価値は

鉄道模型の線路はジオラマやレイアウトに欠かせない基本的なパーツですが、買取市場では、線路の価値は他の鉄道模型アイテムに比べて低く評価される傾向にあります。

ここでは、鉄道模型の線路がどのように評価されるのか、その価値について解説します。

買取市場で線路が低評価になる理由

鉄道模型の線路は、大量に流通しているため希少価値が低く、買取市場で高い評価を得るのは難しい傾向にあります。

多くの模型愛好家が新しいレイアウトを作成する際に線路を購入するため、市場には常に十分な在庫があり、余剰品が出やすいのです。その結果、中古市場では供給過多となり、線路の価格が下がりやすくなります。

さらに、使用済みの線路は経年劣化や汚れによって新品同様の価値ではなくなるため、需要が限られます。特に傷や破損が見られる場合、再販売が難しくなることも少なくありません。また、個人によるカスタマイズや塗装が施された線路も、一般的に需要が少ないため買取価格がつきにくいのが現状です。

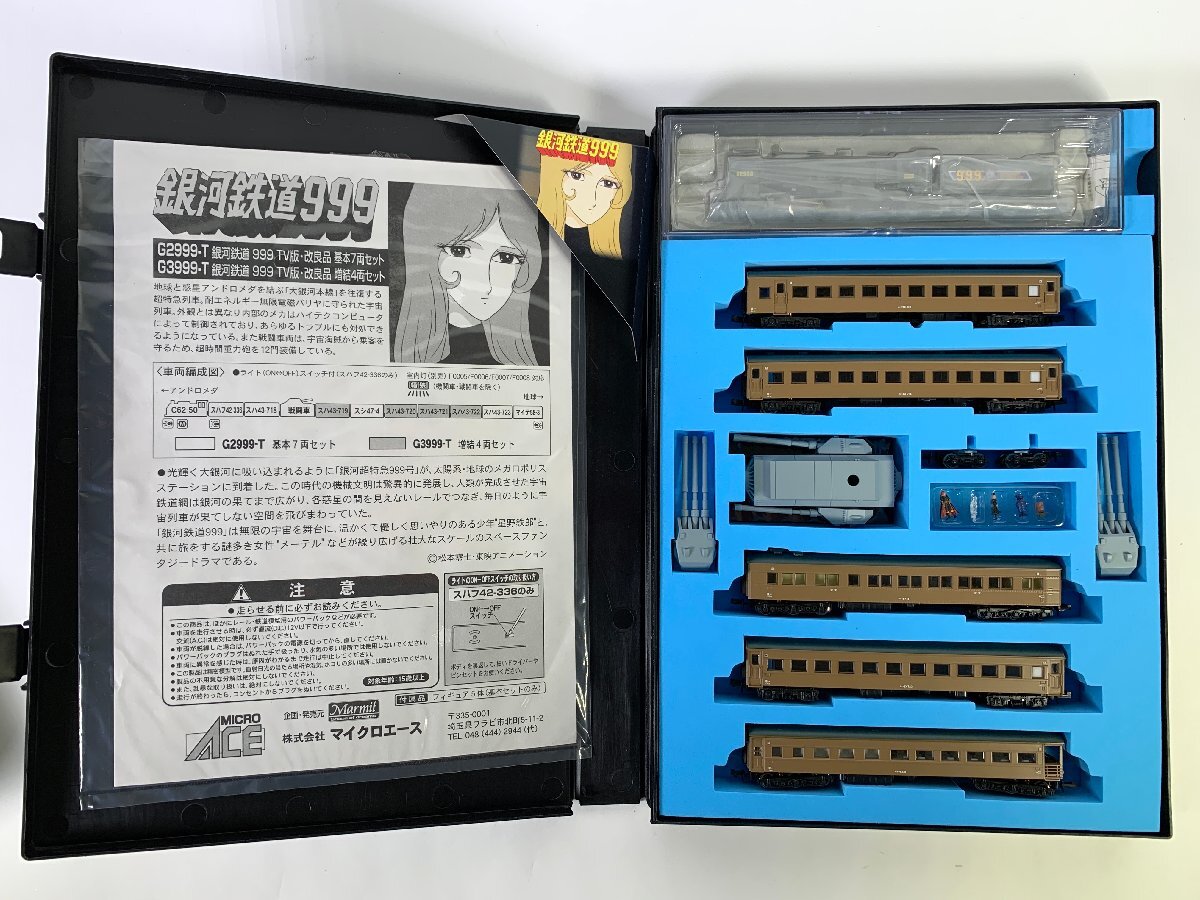

鉄道模型の線路で価値がつくケースとは

買取市場では価値が高くない傾向にある鉄道模型の線路ですが、すべての線路が買取で低評価になるわけではありません。特定の条件を満たす場合には、一定の価値がつくこともあります。

たとえば、新品や未使用品の線路は評価が高くなることがあります。パッケージが揃っている状態で保存されている場合や、汎用性の高いタイプの線路は特に需要があるため、ある程度の価値で取引されるでしょう。

また、線路単品よりもセット品の方が価値が高まる傾向があります。線路を含むジオラマセットや車両と一緒に販売された場合、それらがコレクターズアイテムとして評価され、買取価格にも良い影響を与えることが期待されます。

このように、条件次第では鉄道模型の線路にも一定の価値が認められる場合があると言えるでしょう。

出張買取は「鉄道本舗」にお任せください!

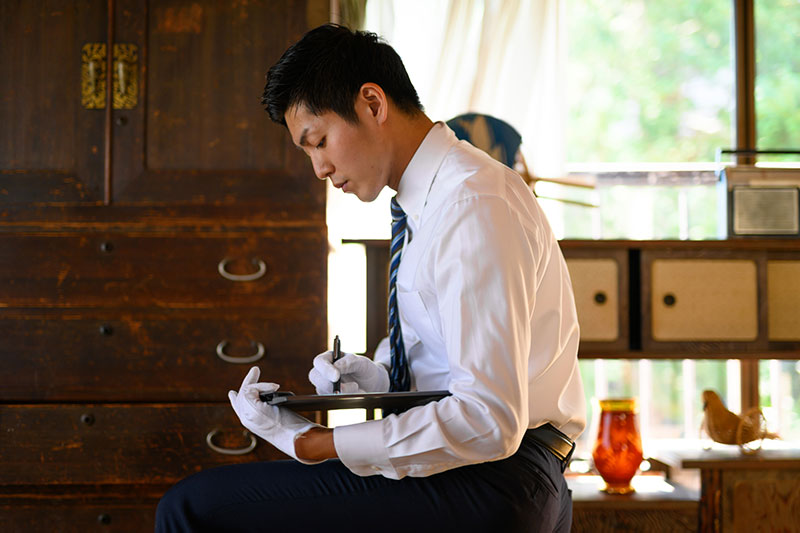

鉄道模型の線路をはじめとする大切なコレクションを売却される際は、「鉄道本舗」の出張買取サービスをご利用ください。

鉄道模型の線路は、使用状況や状態によっては買取価格がつかない場合もありますが、新品や未使用品、または人気ブランドや限定品の線路であれば、高価買取が期待できるケースもあります。

鉄道本舗では、鉄道グッズ専門店ならではの高価買取で、「丁寧な査定」「親切なサービス」をモットーに、お客様に満足していただけるように買取サービスの対応をさせていただきます。

社長の石川自らが広告塔となり、自身の趣味である鉄道好きが高じて始めた事業であるため、社長の鉄道への愛情が満載の企業です。

また、「これって売れる?」と現地で相談しながらの買取ができるため、お客様との間に安心感と信頼関係が芽生えるのも弊社の魅力の一つ。多くのお客様に定評をいただいております。

<鉄道本舗の特徴>

- 全国どこへでも出張買取に対応

- 鉄道模型、部品、資料の高価買取

- 遺品整理、残留品にも対応

- 鉄道愛溢れるスタッフ

鉄道本舗では、買取時に鉄道トークを交えつつ楽しく「売るもの・残すもの」が決められます。お客様が大切にしてきたものだからこそ、一緒に慎重に考えていきましょう。

そして、大切な鉄道グッズを真心を込めて親切丁寧に高価買取させていただきます。どんなお問い合わせでも、ぜひお気軽にご相談ください!